IX и X века были бурным временем в истории папства. Вовлеченный в политические интриги Рим стал свидетелем скандалов и быстрой смены понтификов. Ситуация достигла апогея, когда зимой 897 года состоялся абсурдный церковный суд над папой Формозом, известный как Трупный синод.

|

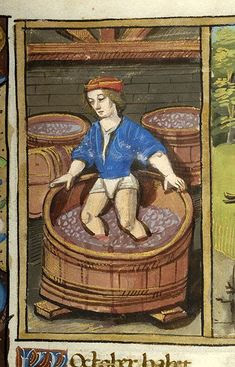

| Жан-Поль Лоран, "Папы Формоз и Стефан VII на Трупном синоде" |

Формоз родился приблизительно в 816 году в Остии. Из-за скудных записей и хроник того времени мало что известно о его жизни, пока он не стал кардиналом в 864 году. В течение следующего десятилетия он служил миссионером в Болгарии и Франции. В 872 году его рассматривали как возможного кандидата на папство, но в конце концов тиара досталась не ему. Затем болгары просили его возглавить их архиепископство, но папа Николай I отказал Формозу в этом назначении.

Опасаясь потенциального претендента на папский престол, следующий понтифик, Иоанн VIII, обвинил Формоза в развращении болгар и подрыве авторитета Святого престола, поскольку болгары не хотели никакого другого епископа, кроме Формоза. Таким образом, в 876 году тот был отлучен от Церкви. Однако, когда Иоанн VIII был убит в 882 году, Формоза оправдали по всем пунктам, которые ему ранее вменялись в вину.

После того как на папском престоле сменилось 3 понтифика (Марин I, Адриан III и Стефан V), в 891 году Формоз наконец полчил тиару, которую носил до своей смерти в 896 г. За это время он успел нажить многочисленных врагов среди высших сановников Византии, Италии, Священной Римской империи и внутри самой Церкви.

Но, несмотря на все это, народ любил Формоза, и когда он умер, на улицах Рима начались беспорядки. Чтобы предотвратить возможное восстание, был быстро избран новый понтифик – Бонифаций VI. Однако тот скончался спустя две недели, и его правление было объявлено недействительным. Ему на смену пришел Стефан VI.

Во время своего понтификата Формоз поддерживал Арнульфа Каринтийского в качестве претендента на титул императора. Папа Стефан VI, напротив, поддержал соперника Арнульфа, Ламберта Сполето, происходившего из влиятельной римской семьи. Формоз был полон решимости собрать армию для нападения на земли Сполето, но умер в 896 году при сомнительных обстоятельствах.

Через девять месяцев после кончины тело его было эксгумировано и посажено на трон, дабы предъявить покойному обвинения, выдвинутые против него Стефаном VI. Одетый в папское облачение труп Формоза был обвинен в лжесвидетельстве, нарушении постановлений Никейского собора, а также в венчании на царство Арнульфа Каринтийского в обход «законных» пртендентов, в частности Ламберта Сполето.

Папа Стефан VI подверг полуразложившийся труп своего предшественника допросу. А поскольку усопший отвечать на вопросы не мог, то делал это дьякон, спрятавшийся за троном. Итог суда был очевиден с самого начала – Формоз был признан виновным по всем пунктам.

С трупа сорвали папские одежды, три пальца правой руки, коими при жизни он совершал крестное знамение, отрубили, да и само избрание Формоза понтификом было объявлено не имеющим законной силы, а его указы отменены. Бренные останки папы в конце концов оказались в Тибре, откуда были выловлены и отнесены в базилику.

Римлян потрясло такое глумление над покойным, поползли слухи о страшных знамениях, и город взбунтовался. В результате Стефан VI был заточён в темницу, где его вскоре удавили. В том же 897 г. Теодор II оправдал Формоза и с подобающими почестями перезахоронил прах понтифика. В следующем году другой папа, Иоанн IX, запретил впредь судить усопших и приказал уничтожить все относящиеся к Трупному синоду документы.

Разумеется, обвинения, выдвинутые во время судебного процесса над папой Формозом, не имели ничего общего с церковным правом или благочестием. В действительности основанием для них стали европейские политические интриги и деятельное участие в них покойного понтифика.

Причина, по которой так много пап быстро сменяли друг друга (и почему многие

из них были убиты), заключалась в том, что различные светские правители

поддерживали своих кандидатов на папство с целью извлечь выгоду из их благосклонности

в будущем. А сами наместники Петра с куда большим рвением занимались

политическими хитросплетениями, нежели своими духовными обязанностями.

Источник: авторская статья для портала "Школа жизни"

https://www.shkolazhizni.ru/history/articles/107179/